“井冈情·中国梦”全国大学生暑期社会实践专项活动纪实(四) ——汗洒红军路·心映井冈星

7月30日上午,实践团成员们怀着无比崇敬的心情,抵达了位于茅坪的八角楼革命旧址群。在谢氏慎公祠,杨思老师详细讲述了毛泽东同志当年在此生活工作的情景,重点解读了在清油灯下,以一根灯芯的微光写就《中国的红色政权为什么能够存在?》和《井冈山的斗争》等光辉著作的故事。

八角楼的灯光,不仅照亮了狭小的房间,更照亮了中国革命前进的道路,是马克思主义中国化伟大开篇的见证。墙上斑驳的痕迹、简朴的桌椅,都在诉说着当年的艰苦与执着。成员们认真聆听,不时记录,深刻体会马克思主义与中国具体实际相结合这一重要理论思想,明确了将学科理论学习与解决实际问题相结合的科研目标。

实践团成员参观八角楼

实践团成员在红四军士兵委员会旧址前合影留念

带着八角楼汲取的精神力量,实践团随即奔赴茅坪镇马源村,体验当年红军急行军的艰辛。12名实践团成员相互鼓励扶持,高唱革命歌曲,沿着当年红军走过的泥泞小路奋力前行,一同爬上崎岖山坡。山高地险,烈日炎炎,成员们用脚步丈量信仰的高度,用汗水体会革命的艰辛。这不仅是对体能的考验,更是对团队协作精神、纪律观念和克服困难决心的实战演练。

实践团成员整装待发重走红军路

实践团成员在马源村崎岖山路上进行急行军

急行军的终点,是胜利的会师,更是对坚定信念、艰苦奋斗的井冈山精神的生动诠释。回溯历史,红军战士在背负沉重装备的同时,还需应对敌人的围追堵截,其展现出的非凡坚韧,值得我们用心体悟与传承。这场身体力行的体验,让成员们深刻体会到,革命的成功,正是靠着无数先烈用这样顽强的意志和双脚丈量出来的。

急行军后的疲惫,在淳朴的农家小院里被浓浓的温情驱散。实践团成员们分组走进当地老乡家中,体验自己动手,丰衣足食的红军传统。洗菜、生火、切菜、掌勺……在老乡的指导下,成员们在烟火气十足的灶台前忙得不亦乐乎。袅袅炊烟升起,锅碗瓢盆交响,欢声笑语不断。

实践团成员在当地农户指导下学习生火做饭

成员们分工协作,体验烹饪红军餐

简单的饭菜里,藏着的是军民互助的温暖记忆,也使成员们更充分感悟到“人民就是江山,江山就是人民”的深刻内涵。大家围坐在一起,听老乡讲述井冈山的新变化,感受着这片红土地上的淳朴民风和代代相传的红色情怀。这顿特别的午餐,不仅暖了胃,更暖了心,让军民鱼水情在新时代的烟火气中有了更真切的温度。

实践团成员红军餐初体验

实践团成员与当地老乡合影留念

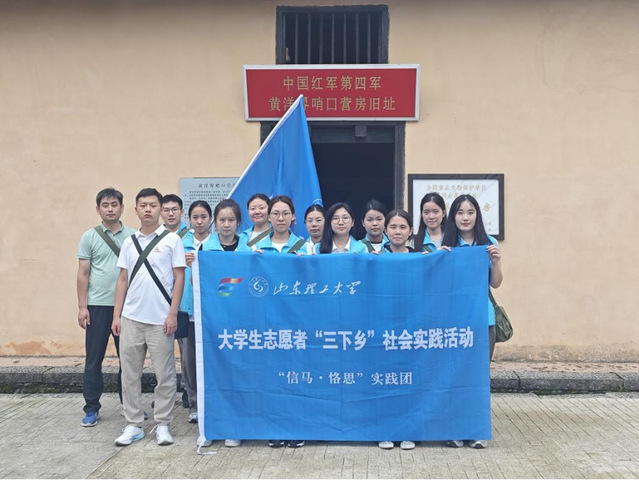

下午,实践团登上了海拔1343米的黄洋界哨口。这里地势险要,云雾缭绕,曾是井冈山革命根据地五大哨口之一。在黄洋界保卫战旧址,讲解员为大家生动还原了1928年红军以不足一个营的兵力,击退了敌军四个团进攻的奇迹。成员们站在当年红军修筑的工事旁,聆听讲解员讲述红军如何依靠险要地形、竹钉阵、滚木礌石,以及唯一一门迫击炮和人民群众的支援,成功击退数倍于己的敌人的英勇事迹。

实践团成员聆听黄洋界保卫战讲解

实践团成员在黄洋界纪念碑前合影留念

“山下旌旗在望,山头鼓角相闻……”在黄洋界纪念碑前,实践团齐声朗诵毛泽东同志的《西江月·井冈山》,诗句中蕴含的英雄气概与必胜信念,让成员们心潮澎湃。如今的和平生活,正是无数先辈用热血换来的,这份坚守与牺牲,值得我们永远铭记。

实践团成员在黄洋界纪念碑前合影留念

实践团成员在中国红军第四军黄洋界哨口营房旧址前合影留念

星火不熄,征程不止。从八角楼的智慧之光,到马源村的汗水足迹;从农家小院的鱼水情深,到黄洋界上的历史烽烟,“信马·恪思”实践团的成员们深刻体悟着井冈山精神的深刻内涵与时代价值。每一步行走,都是一次精神的洗礼;每一处瞻仰,都是一次信仰的升华。带着这份沉甸甸的收获,实践团将继续在井冈山的红色沃土上深学细悟,让青春在追寻真理、砥砺担当的征程中绽放更加绚丽的光彩!